Die Inszenierung der kleinen Spielstätte des Residenztheaters, Marstall Theater, Die Gewehre der Frau Carrar/Würgendes Blei. Eine Fortschreibung in der Regie von Luise Voigt, wurde zum diesjährigen Theatertreffen in Berlin eingeladen. Auf den Besuch dieser Aufführung am 16. Mai 2025 bezieht sich die folgende Rezension.

Die Inszenierung ist wesentlich durch eine Zweiteilung strukturiert, die auf den beiden unterschiedlichen Texten, mit denen sie arbeitet, gründet. So ist der erste Teil der Aufführung dem Stück Die Gewehre der Frau Carrar von Bertolt Brecht gewidmet, das Brecht im Exil 1937 gemeinsam mit Margarete Steffin verfasst hat. Der zweite Teil arbeitet mit der Überschreibung von Brechts Stück durch den Autor Björn SC Deigner. Dass die beiden Texte inszenatorisch nicht simultan ineinander verflochten werden, sondern chronologisch aufeinander folgen, wird in einem kraftvollen Bild etwa nach der Hälfte der Aufführung zum Ausdruck gebracht: der Guckkasten, der den engen Innenraum der Wohnung der Frau Carrar und ihrer Söhne zeigt, zerfällt mit ohrentosendem Krachen in seine Teile und öffnet die Sicht in die unverkleidete Tiefe des Bühnenraumes. Die Darstellung wird ab diesem Zeitpunkt der Inszenierung auf den Bezugsrahmen des Theaters erweitert und löst sich von der Brecht-Narration des Dilemmas der Frau Carrar. Der Theaterraum ist nun nicht mehr homogen als Guckkasten gestaltet, sondern weist narrative und selbstreflexive theatrale Elemente auf. Der Blick wird freigegeben auf den Theaterraum als solchen, der Raum verweist auf sich selbst und ist nicht mehr allein einer Narration zugeordnet. Übrig bleiben Fragmente und Überbleibsel der vorangegangenen Narration, die nun in eine andere, offenere, assoziativere und kommentierende Form der Narration überführt wird.

Doch zunächst zurück zum Anfang.

Beim Berliner Theatertreffen ist das Bühnenbild auf der Rückseite des Hauses der Berliner Festspiele installiert. Das hat zur Folge, dass das Publikum durch einen engen Gang seitlich entlang der Bühne geschleust wird, bis es auf deren Rückseite Platz nimmt.

Klaustrophobische Gefühle können hier rasch einstellen. Das Licht im Publikumsraum ist beim Einlass bereits stark gedimmt, wogegen die Bühne hell erleuchtet ist (Licht Barbara Westernach). Frau Carrar (Barbara Horvath) und ihr Sohn (Pujan Sadri) halten sich bereits auf der Bühne auf, ihre Gesichter sind weiß geschminkt wie die Bretter ihrer Fischerhütte weiß getüncht sind, wobei die Farbe von der Feuchtigkeit des Meeres bereits verblasst zu sein und durchlässig geworden scheint (Bühne Fabian Wendling). Juan steht auf dem Fenstersims vor einem großen Fenster, das auf das Meer hinausguckt, in dessen Flucht am Horizont ein Licht leuchtet, das der Mutter anzeigt, dass der ältere Sohn, der auf das Meer zum Fischen hinausgefahren ist, und um den die Mutter besorgt ist, am Leben ist. Das Meer ist durch eine digitale Videoanimation graphisch dargestellt. Die Spannung zwischen analoger, historischer Referenz und digitaler Gegenwart ist in dem ersten Teil der Inszenierung außergewöhnlich gut gelungen. Hier wurde eine überzeugende zeitgenössische Resonanz auf Brechts emphatische Einlassung auf technische Neuerungen gefunden, die er für die Realisierung eines neuen epischen Theaters zu nutzen verstand und mithilfe derer er den jeweiligen historisch gewordenen Schauplatz gesellschaftlicher Verhältnisse, den er mit jedem Stück beackerte, in der Gegenwart verortete.

Verstärkt wird dieser historisch informierte mediale Effekt in der Inszenierung, indem die Schauspieler*innen mit Mikroports nicht nur akustisch verstärkt, sondern auch verzerrt werden. Die akustische Verfremdung der Stimmen, erzeugt einen Distanzierungsmechanismus, wodurch die Stimmen ihrer unmittelbaren Leibhaftigkeit entwendet werden und wie aus einer entfernten Vergangenheit hinüberschallend klingen. Während der Aufführung war mir lange nicht klar, ob die Schauspielenden Playback sprachen oder ihr Sprechen technisch verfremdet wurde. Das rollende „R“ der Carrar (Barbara Horvath) weckte Assoziationen an historische Vorläuferinnen der Inszenierung und an die Mutter-Darstellerin des Brechtschen Oeuvres schlechthin, an Helene Weigel, welche Carrar bei der Uraufführung 1937 in Paris verkörperte. Kein originäres emphatisches Sprechen wird in diesem ersten Teil der Aufführung betont, sondern ein historisches Bewusstsein gegenüber dem theatergeschichtlichen Kontext des Stückes und seiner Aufführungsgeschichte angestimmt, indem das historische Echo, in dem sie widerhallt, technisch mitgeführt ist.

Nicht nur auf der akustischen, sondern auch auf der visuellen Ebene kommt dieser Effekt zum Einsatz, indem eine Projektion auf die Bühne stattfindet, die wie die Projektion eines leeren Filmstreifens anmutet, der durch den Projektor läuft und auf dem sich die Körnung des Materials abzeichnet. Die Bühnenszenerie wird so zugleich als historischer Schwarzweißfilm gezeichnet, mit dem Kostüm (Maria Strauch) und Maske in schwarz und weiß korrelieren. Gebrochen wird die historische Referenz durch die zeitgenössischen digitalen Projektion des Meeres und der Kinder, die als Emojis durchs Fenster blicken. Letzteres könnte albern wirken, ist aber durch die Einbettung in die programmatische und vielschichtige Medienkonzeption der Inszenierung nur konsequent.

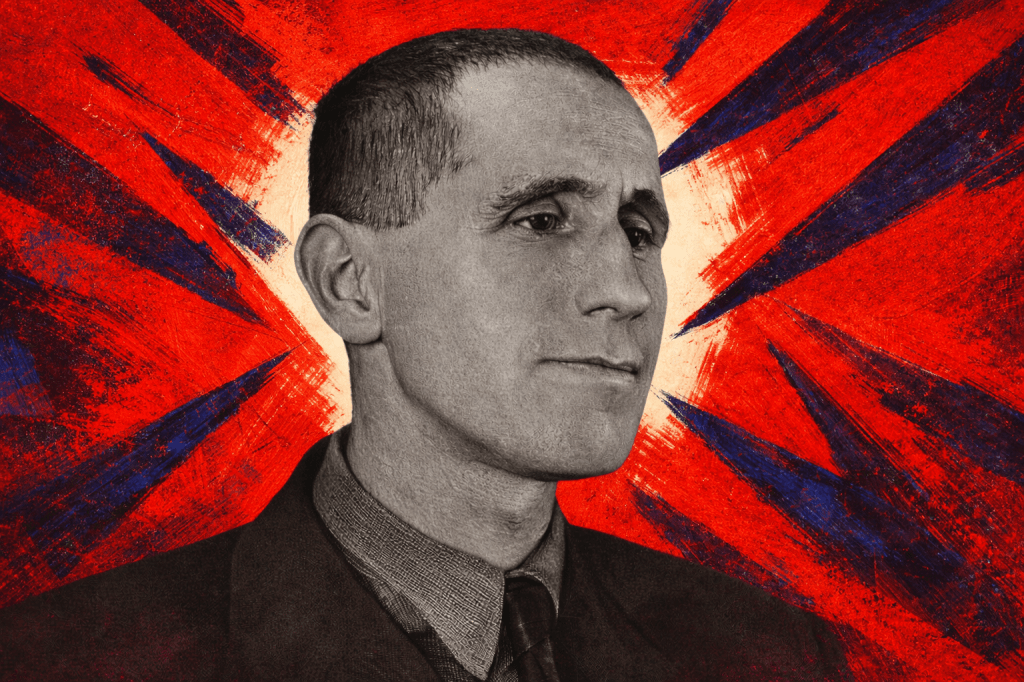

Florian Jahr und Barbara Horvath © Sandra Then

Die universelle Not einer Mutter in Sorge um das Leben ihrer Kinder, speziell vor dem Hintergrund der Bedrohung des Krieges darzustellen, gelingt der Schauspielerin der Carrar, Barbara Horvath, mit geringen pointierten Mitteln, wie eine filmische und doch auf dem Theater hier wirkmächtige Disziplinierung der Mimik und einen reduzierten und klaren körperlichen Einsatz, eine berührende Darstellung der mütterlichen Liebe, Sorge und Angst, die sie auch als etwas im Angesicht der Gefahr zu Unterdrückendes, zu Beherrschendes zeichnet, die sie an den Tag legt, um ihre Söhne nicht zu verlieren. Bekanntermaßen scheitert sie am Ende des Stückes dennoch: Brecht sieht keine subversive Überlebensstrategie in der ausweglosen Welle der Vernichtung des Krieges.

Besonders bei der Carrar stellt sich durch die vielfachen medialen Distanzierungs- und Verfremdungstechnologien ein Authentizitätseffekt ein, durch welchen die Sorge der Mutter um das Leben ihrer Söhne in Zeiten des Krieges als universeller Signifikant sich überträgt. Die Darstellerin verkörpert Denis Diderots „Paradox des Schauspielers“ meisterlich, indem sie zugleich authentisch bewegt, fürsorglich und betroffen wirkt und zugleich rational, kontrolliert und hochdiszipliniert sein muss, um die technischen Anforderungen zu erfüllen.

L: Florian Jahr, Volodymyr Melnykov, Evelyne Gugolz, Pujan Sadri, Naffie Janha, Barbara Horvath © Sandra Then; R. oben: Barbara Horvath, Oliver Stokowski, Pujan Sadri, Volodymyr Melnykov © Sandra Then; R. unter: Barbara Horvath und Oliver Stokowski © Sandra Then

Für diesen ersten Teil, der knapp 50 Minuten umfasst, wurde eine wirklich überzeugende und innovative Theaterposition gefunden, die ihrer Vorlage gegenüber historische Bewusstsein entgegenbringt, mediale Distanzen und Referenzen flicht und sich selbst dabei in der Gegenwart verortet. Dies ändert sich mit dem zweiten Teil. Der Autor Björn Deigner spricht in einem kurzen Gespräch mit der Regisseurin und ihm im Programmheft davon, dass er Brechts Stück an Aktualität nichts hinzuzufügen hatte. Mit anderen Worten heißt dies offenbar, er wollte nicht direkt in den Text von Brecht eingreifen, sondern seinen eigenen Text (dann doch) hinten anfügen, als eigenständig lesbarer Kommentar, Weiter- und – so zumindest die Betitelung – Überschreibung, um „auf der Ebene der Figuren, den Stoff in die Jetzt-Zeit [zu] überführen“. Den Wechsel des Autors markiert auch die Inszenierung sehr deutlich, indem sie den eingangs beschriebenen Zusammenfall des Bühnenbildes einsetzt und auch die anderen geschilderten Darstellungsmittel wie die akustische Verfremdung der Stimmen oder die Projektion des Films fallen lässt. Nun setzt ein eher assoziatives, sich frei und chorisch durch den Raum bewegendes Ensemblespiel ein. Die Anbindung des Carrar-Stoffes an tagesaktuelle Bilder des Krieges, etwa wenn Carrar im Tarnanzug auf einer Videoprojektion durch karge Felder zieht, oder in dem abschließenden Monolog des Maschinengewehrs über die Genealogie der Waffe, wirkt im Unterschied zu der medialen Komplexität, den Positionierungsmechanismen, den vielschichtigen Verfremdungen und Distanzierungen des ersten Teils doch zu eindimensional verhandelt. Das ist schade angesichts der gelungenen ersten Hälfte des Abends und in der Nebeneinanderstellung dieser textlich und inszenatorisch so unterschiedlichen Versionen des Stoffes einmalig.

Sarah Ralfs is a theater scholar at Freie Universität Berlin. She wrote her PhD, Theatralität der Existenz about the ethics and aesthetics in the works of Christoph Schlingensief. Currently she is working on her habilitation on history and theater in the writings of Bertolt Brecht and Walter Benjamin.

The production of Señora Carrar’s Rifles / Choking Lead, directed by Luise Voigt, at the Marstall Theater, the small venue of the Residenztheater Munich, was invited to this year’s Theatertreffen in Berlin. This review is based on a visit to this performance on May 16, 2025.

The production is fundamentally structured around a two-part division, based on the two distinct texts it engages with. The first part of the performance is dedicated to Bertolt Brecht’s play Señora Carrar’s Rifles, which he wrote in exile in 1937 together with Margarete Steffin. The second part works with a rewriting of Brecht’s play by the author Björn SC Deigner. The fact that the two texts are not interwoven onstage simultaneously but instead follow one another chronologically is powerfully expressed about halfway through the performance: the proscenium box, representing the cramped interior of Señora Carrar’s and her sons’ home, collapses into its component parts with a deafening crash, revealing the raw depth of the stage space behind it. From this moment on, the performance expands its frame of reference to the theater itself and detaches from Brecht’s narrative of Señora Carrar’s dilemma. The stage space is no longer designed as a unified proscenium but now incorporates narrative and self-reflexive theatrical elements. The gaze is freed to take in the theater space as such, a space that now refers to itself and is no longer tied solely to a single narrative. What remains are fragments and remnants of the previous story, which are now transformed into a different, more open, associative, and commentary-driven form of narration.

But first, back to the beginning.

At the Berlin Theatertreffen, the stage is installed at the rear of the Haus der Berliner Festspiele. As a result, the audience is guided through a narrow passage along the side of the stage until they take their seats at the back of it.

Claustrophobic feelings can quickly set in here. The lighting in the auditorium is already very dim upon entry, while the stage is brightly lit (lighting by Barbara Westernach). Señora Carrar (Barbara Horvath) and her son (Pujan Sadri) are already present on stage, their faces painted white like the whitewashed planks of their fishing hut — though the paint appears to have faded and become translucent from the moisture of the sea (set design by Fabian Wendling). Juan stands on the windowsill in front of a large window that looks out to the sea, where a light shines on the horizon — a signal to his mother that her elder son, who has gone out fishing and for whom she worries, is still alive. The sea is depicted using digital video animation. The tension between analog historical reference and digital present is handled exceptionally well in the first part of the production. It offers a compelling contemporary response to Brecht’s emphatic engagement with technical innovation — innovations he harnessed to realize a new form of epic theater and through which he was able to situate the historically conditioned settings of social relations he explored in each play within the present moment.

This historically informed media effect is amplified in the production by using microphones to not only acoustically amplify the actors’ voices, but also to distort them. The acoustic estrangement of the voices creates a distancing mechanism, removing them from their immediate physical presence and making them sound as if they were echoing from a distant past. During the performance, I wasn’t sure for a long time whether the actors were lip-syncing to playback or whether their speech was estranged technologically. Carrar’s (Barbara Horvath) rolling “R” evoked associations with historical predecessors of the production and with the quintessential mother figure of Brecht’s oeuvre, Helene Weigel, who portrayed Carrar in the play’s 1937 premiere in Paris. In this first part of the performance, there is no emphasis on original, emphatic speech; rather, a historical awareness of the play’s theatrical context and performance history is invoked, with the historical echo in which it resonates being carried along technologically.

This effect is employed not only on the acoustic level but also visually, through a projection onto the stage that resembles the image of an empty strip of film running through a projector, revealing the grain of the material. The stage setting is thus rendered as a historical black-and-white film, with costume (Maria Strauch) and makeup correlating in black and white. The historical reference is broken up by the contemporary digital projection of the sea and of children peering through the window as emojis. The latter might seem silly, but within the production’s programmatic and multilayered media concept, it is entirely consistent.

The actress playing Carrar, Barbara Horvarth, succeeds in portraying the universal distress of a mother worried about her children’s lives, especially against the backdrop of the threat of war, with limited, pointed means, such as a cinematic yet, in this context, powerful disciplining of facial expressions and a reduced and clear physical effort, a touching portrayal of maternal love, concern, and fear, which she also portrays as something to be suppressed and controlled in the face of danger, something she displays in order not to lose her sons. As is well known, however, she fails at the end of the play: Brecht sees no subversive survival strategy in the hopeless wave of destruction of war.

Particularly in the case of Carrar, the multiple medial techniques of distancing and estrangement produce an effect of authenticity, through which the mother’s concern for the lives of her sons during wartime is transmitted as a universal signifier. The actress masterfully embodies Denis Diderot’s Paradox of the Actor, appearing at once genuinely moved, caring, and affected, while also remaining rational, controlled, and highly disciplined in order to meet the technical demands of the performance.

For this first part, which runs for just under 50 minutes, a truly compelling and innovative theatrical approach was hit upon—one that engages its source material with historical awareness, weaves in medial distances and references, and situates itself firmly in the present. This changes in the second part. In a brief conversation with the director printed in the program of the production, author Björn SC Deigner states that he had nothing to add to Brecht’s play in terms of topicality. In other words, this seemingly means that he did not want to intervene directly in Brecht’s text, but instead chose to append his own text (after all) at the end, as a self-contained commentary, continuation, and—as the title suggests—an overwriting, in order to “transpose the material into the present at the level of the characters.” The change of author is also marked very clearly in the production by employing the collapse of the stage set described at the beginning and dropping the other means of presentation described above, such as the acoustic estrangement of the voices and the film projection. Now, a rather loosely connected ensemble performance begins, moving freely and chorally through the space.

The connection of the Carrar material to contemporary images of the war, such as when Carrar, in camouflage, moves through barren fields on a video projection, or in Machine Gun’s concluding monologue about the weapon’s genealogy, seems too one-dimensional in contrast to the media complexity, the positioning mechanisms, the multi-layered estrangement and distancing of the first part. This is a pity, given the successful first half of the evening and the unique juxtaposition of these versions of the story, which are so different in terms of text and staging.

Cover photo: Oliver Stokowski, Pujan Sadri, Barbara Horvath © Sandra Then